采后食用菌的保鲜和质量评价的新兴技术:综述

导 读

2023年4月21日,沈阳农业大学辛广教授(通讯作者)等在国际食品TOP期刊Critical Reviews in Food Science and Nutrition(Q1,IF: 11.208)发表题为“Emerging technologies for preservation and quality evaluation of postharvest edible mushrooms: A review”的综述性论文。

食用菌是需求量很大的食品,其生产和消费在全球范围内都在稳步增长。由于收获的蘑菇质量下降和保质期短,有必要实施有效的保鲜和智能评价技术来缓解这一问题。本综述的目的是通过文献计量分析和文献回顾方法,分析发展和创新的主题线、主题和趋势。该文提出了研究这些课题所面临的挑战,并更新了蘑菇在贮藏期间的品质损失机制。本综述总结了化学处理(抗氧化剂、臭氧和涂层)、物理处理(非热等离子体、包装和潜热贮藏)和其他新兴应用对新鲜蘑菇质量的影响,同时讨论了延长保质期的效率。该文还讨论了基于各种化学计量方法和计算机视觉系统的已开发的新兴评估技术,以监测蘑菇的新鲜度和预测其保质期。保鲜技术的优化和动态品质评价对实现蘑菇品质控制至关重要。本综述可以为减少蘑菇品质损失和延长保质期提供全面的研究参考,同时优化贮藏和运输操作的效率。

结论及展望

长期以来,新鲜蘑菇在采后运输和贮藏过程中面临的最严重的问题是由于质量下降而导致的短保质期。因此,对采后蘑菇的生化和生理机制以及预防技术的研究工作受到了世界各国学者的密切关注。本文通过文献计量分析和查阅文献,全面回顾了蘑菇贮藏的研究现状。冷链供应是整个采后蘑菇产业链的不足,这是主要的挑战,导致蘑菇品质的快速劣化。该文对蘑菇品质劣化的机理进行了总结,并总结了保持蘑菇质量和延长保质期的采后技术,主要包括化学处理(抗氧化剂、臭氧和涂层)、物理处理(非热等离子体、包装和潜热贮藏)和其他新兴应用。选择适当的剂量、处理方法和时间是化学处理的关键,它是高效和广泛的,但它在冷链物流中是不稳定和有限的。由非热等离子体引起的蘑菇中更高的能量状态,延长了货架期并改善了风味品质,但非热等离子体的安全性目前还不确定。未来的研究应该在分子水平上评估非热等离子体对收获的蘑菇品质的影响,并评估在实际生产中开发应用的可能性。由于来自环境、公共卫生和消费者认知的安全问题,包装很难在商业应用中广泛使用。因此,具有易制备、高稳定性、良好的均匀性和可重复性等特性的天然材料的发展对包装基质至关重要。最近,潜热贮藏被作为一种潜在的替代方法来克服这些限制。低成本、高潜热和可持续的新型相变材料有希望在冷链储存和运输中大规模应用。一般来说,联用技术被证明是更有效的,但它也意味着高加工成本、更复杂的设备和繁琐的程序。适当的设计和合适的技术参数可以提高蘑菇的品质,延长其保质期,并在参数优化模型的帮助下减少能源消耗,在蘑菇保鲜行业实现可持续发展方面发挥重要作用。

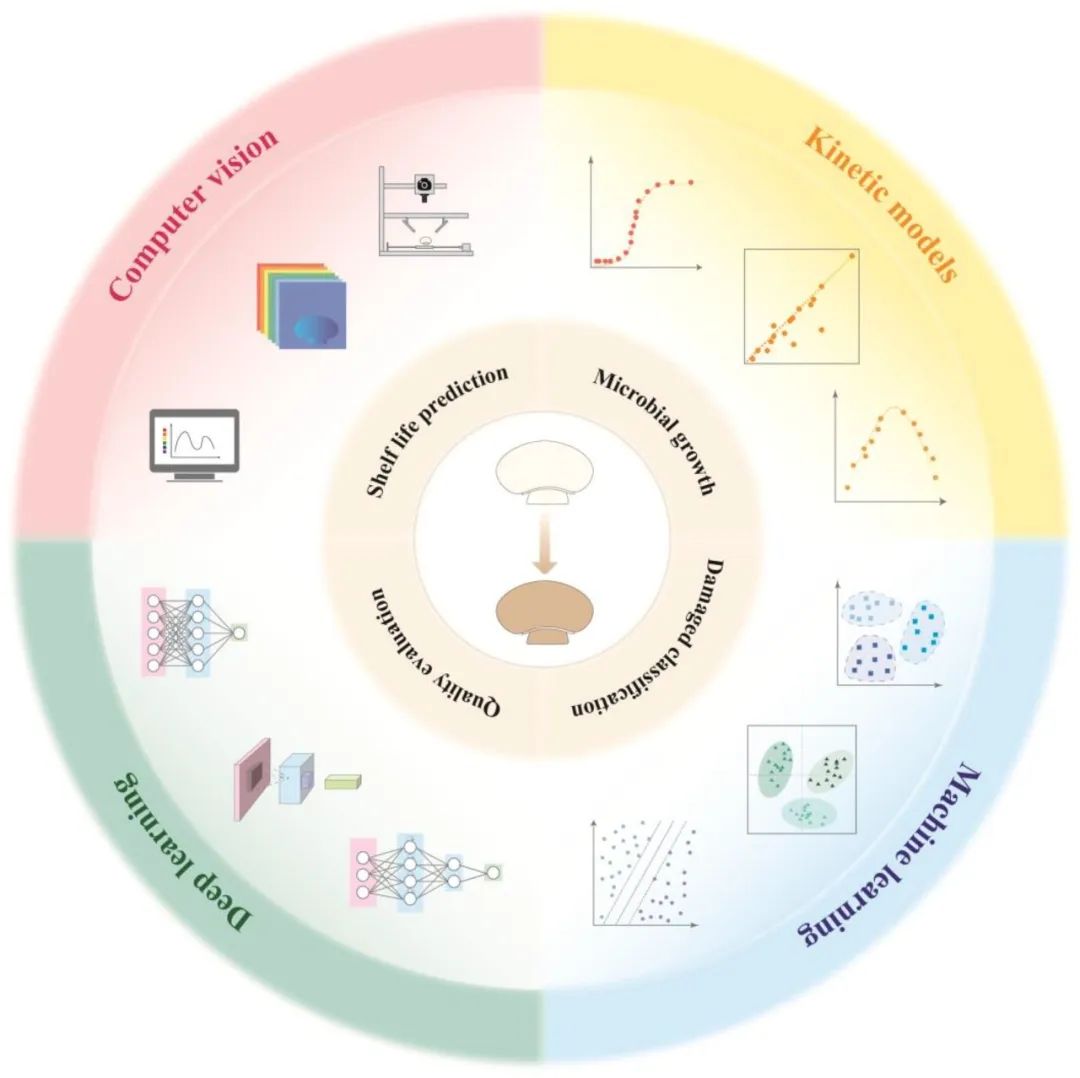

此外,化学计量学与计算机视觉相结合的新发展可以改善监测蘑菇新鲜度和评估保质期。此外,目前智能评价技术的信息有限,应考虑更多的品质属性,通过与多源数据融合,包括营养成分、生物活性、滋味、香气等相结合,对蘑菇进行更全面的评估。现场使用所需的实用方法是实时测定新鲜蘑菇质量的另一个困难,目前采用的方法提出了实验室需求。开发用于在蘑菇的每个收获贮藏阶段进行在线监测的便携式设备和真实市场商品的快速检测需要研究人员给予更多关注。其他新兴技术,如蛋白质组学分析、pH值光学传感器和线粒体变化监测,已被开发为食品新鲜度状态的真实测定,但在蘑菇中的相关应用报告非常少。因此,需要各种传感器、非破坏性技术和数据共享平台来识别、区分和监测蘑菇质量,而将传感器与智能手机和云计算连在一起可以进一步提高使用的便利性。

随着物联网、大数据、区块链、数字孪生等新一代信息技术的不断发展和深度融合,蘑菇品质评价正朝着更加数字化、智能化、高效化的方向发展,这些技术应融合成智能仓储系统的形式,以反映和指导现实的工业化蘑菇贮藏。采后技术与智能评价的结合被证明是一个有前途的策略,它能够延迟和预测保质期,如智能比色膜、智能气调和智能化学工艺。因此,重要的是了解已经提出的技术并开发新的品质控制方法,允许它们作为公共卫生工具用于蘑菇的贮藏。

图文赏析

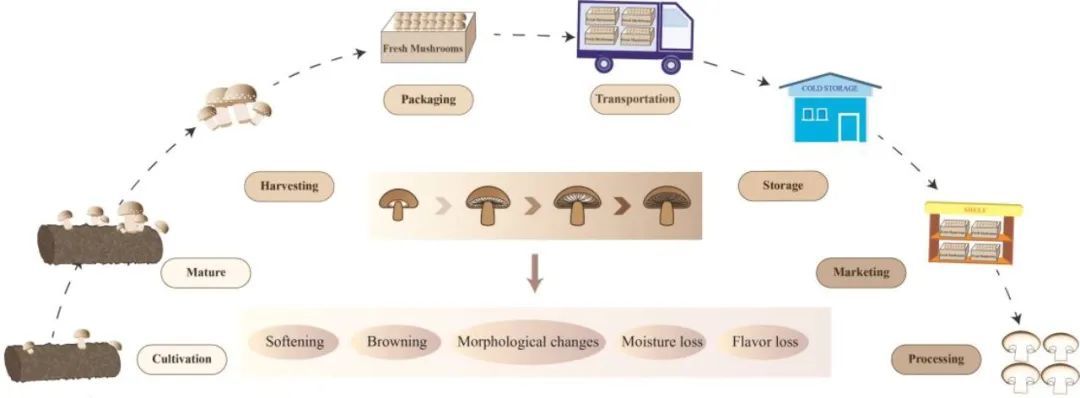

图1. 蘑菇品质损失的危害,通过整个产业链的形态变化、软化、水分损失、褐变和风味损失导致劣化。

图2. 蘑菇智能评价技术的图形展示。

原文链接

https://doi.org/10.1080/10408398.2023.2200482