双孢蘑菇(Agaricus bisporus)在自然界中广泛分布,虽然其种植历史只有300年左右,但长期以来一直是世界上种植最广泛的食用菌种类,所以它是研究真菌自然进化史,同时也是人们了解真菌在驯化早期基因组对驯化响应的理想材料。

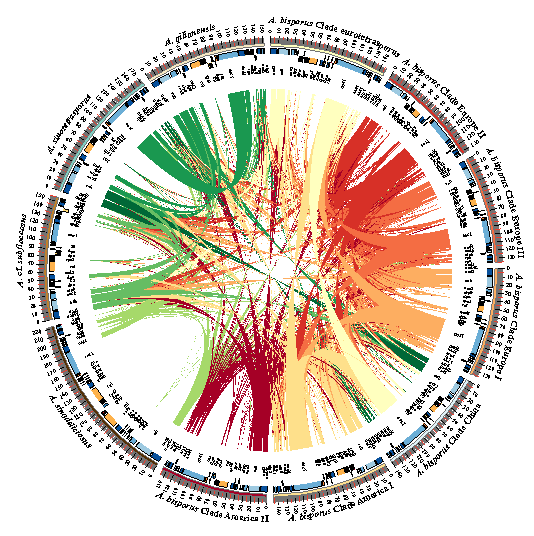

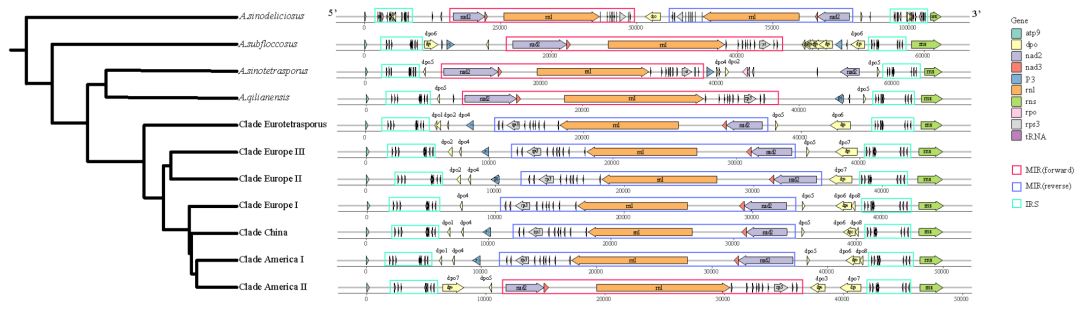

在本研究中,我们获得了来自世界所有已知双孢蘑菇野生分布地区的菌株及其商业核心菌株352株、4个近缘种的9个菌株,共361个菌株,通过基因组重测序,组装了它们的线粒体基因组(图1)。

图1 双孢蘑菇七个支系和四个外群种共361个菌株的线粒体基因组及共线性

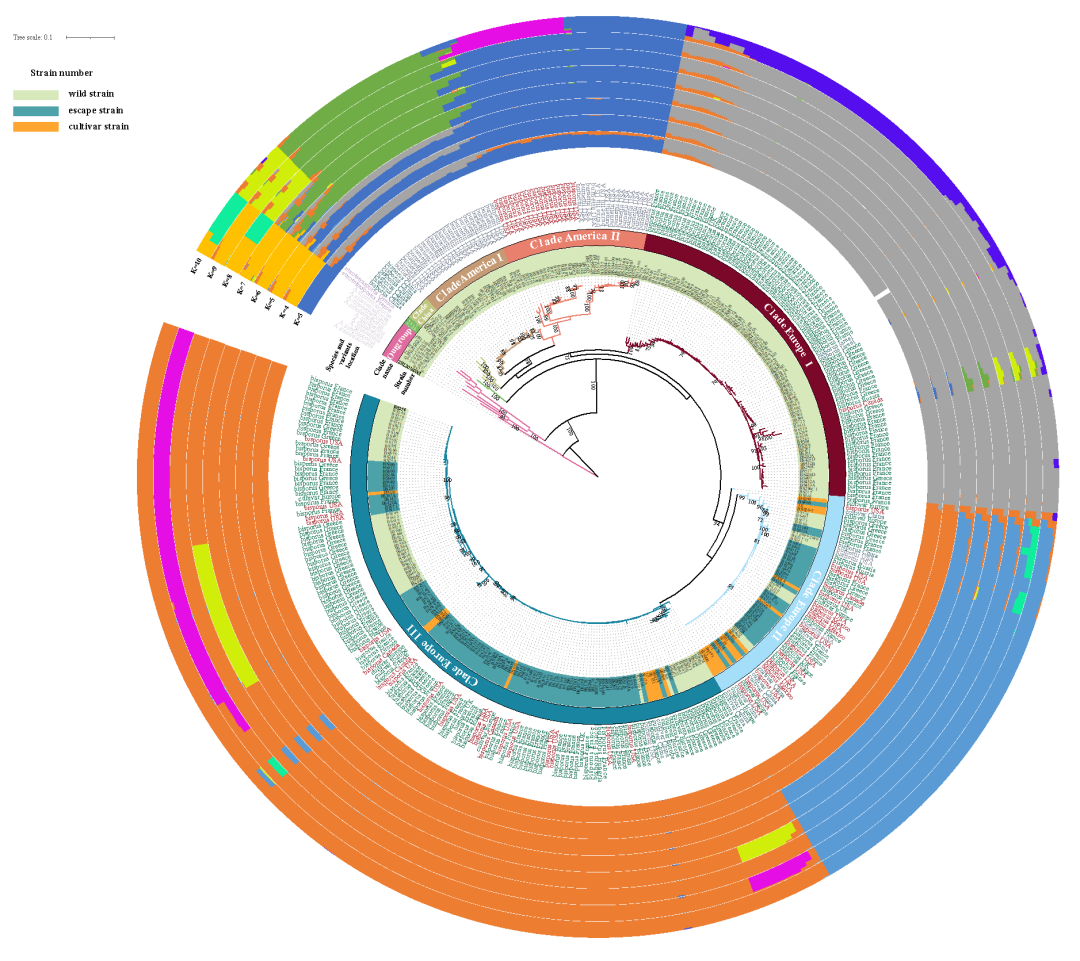

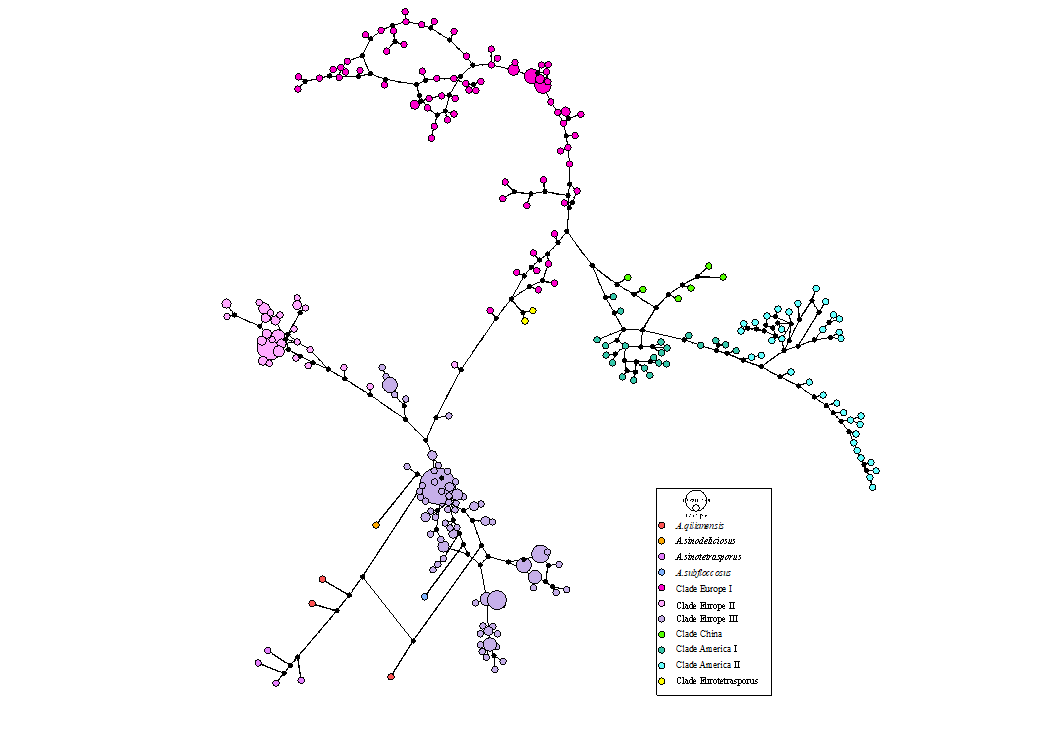

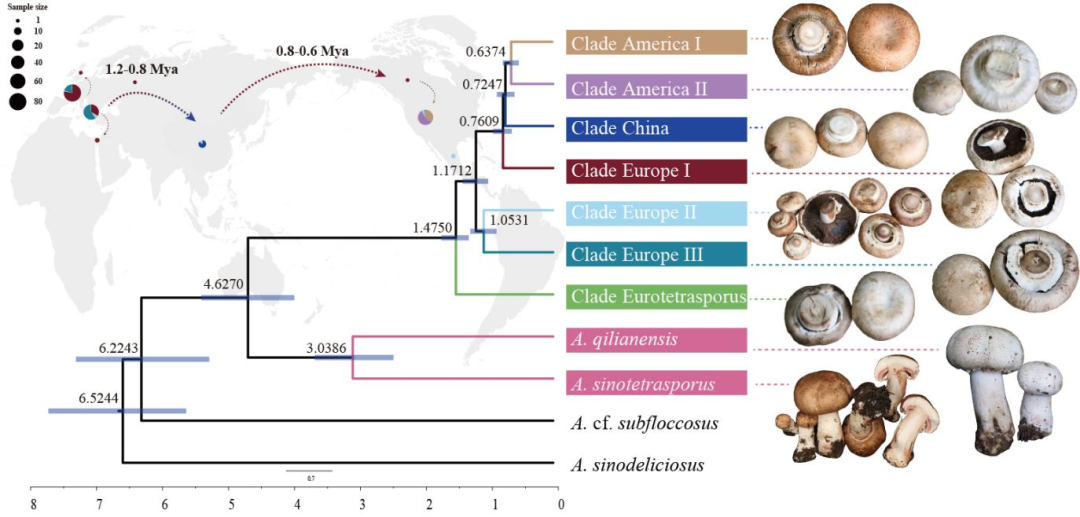

基于SNP数据,开展的系统发育、群体结构、主成分分析、单倍型网络分析支持所有菌株分为7个遗传上不同且地理上相关的支系,分别命名为欧洲四孢支系、欧洲I、II、III支系、中国支系、美洲I和II支系;发现栽培菌株只在欧洲进化支系II和欧洲进化支系III中存在(图2-3)。分化时间分析表明,该物种的形成发生在约400多万年前的欧洲地区,随后演化为2大支序,一个在欧洲继续演化形成欧洲四孢支系、欧洲I、II、III支系;一个向东扩散,然后经东亚(中国)向东传播至北美,分别形成中国支系、美洲I和II支系(图4)。

图2 双孢蘑菇系统发育和种群结构

图3 双孢蘑菇单倍型网络结构分析图

图4 双孢蘑菇支序的分歧时间和传播路线推断

基因组结构分析表明,与外类群相比,双孢蘑菇线粒体基因组中位于顺反重复序列(IRS)之间的片段(MIR)发生了倒置,并且该片段的倒置是由于质粒衍生的dpo基因插入到线粒体基因组所导致(图5)。而插入线粒体基因组中的dpo基因片段和数量在7个支系间的稳定差异显示该插入是群体分化的主要特征,因此我们推测这可能是欧洲支系II和III的菌株受到驯化的先决条件。进一步分析揭示双孢菇群体内共含有30种线粒体内含子分布模型(IDPs),而所有栽培菌株所在群体仅含有其中的2种IDPs(IDPs3和11);而且与其他野生群体相比,明显表现出内含子的丢失趋势。无论这是驯化前或驯化后丢失都表明这种变化是它们对栽培环境的响应。本研究以双孢蘑菇为研究对象,从双孢蘑菇线粒体基因组的视角探究蘑菇的进化史,同时也为蘑菇种质资源的评价提供了新的途径。

图5 四个外群种和双孢蘑菇七个支系的线粒体基因组的结构差异

相关论文近期以“Insight into the evolutionary and domesticated history of the most widely cultivated mushroom Agaricus bisporus via mitogenome sequences of 361 global strains”为题在BMC Genomics在线发表,中国科学院微生物研究所赵瑞琳组博士生张明晢为论文第一作者,赵瑞琳研究员为通讯作者,此外麦克马斯特大学的徐建平、法国农业科学院波尔多真菌研究所的Philippe Callac、福建农业科学院食用菌研究所陈美元、美国Sylvan 生物科学的Mark Wach、墨西哥Coatepec生态研究所的Gerardo Mata及中科院微生物所吴琦研究员均参与了本项研究。该研究得到了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金、北京市食用菌创新团队的项目支持。

原文链接

https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-023-09257-w

此文为翻译精简版,如有不妥,以文章原文为准。

想要了解更多关于双孢蘑菇相关研究进展,请关注:

基于稳定同位素比率及营养差异的双孢蘑菇不同栽培基质的溯源分析

宋婷婷,聂晶,袁玉伟,沈颖越,范丽军,蔡为明. 基于稳定同位素比率及营养差异的双孢蘑菇不同栽培基质的溯源分析[J]. 菌物学报, 2022, 41(1): 124-133.

双孢蘑菇对高温胁迫的响应及耐热机理

王倩, 黄建春, 卜乐男, 郝海波, 隽加香, 肖婷婷, 陈辉, 张津京. 双孢蘑菇对高温胁迫的响应及耐热机理[J]. 菌物学报, 2021, 40(6): 1400-1412.